「書式」と「様式」。どちらもビジネス文書や申請書類などで目にする言葉ですが、具体的にどう違うのか説明できますか?

なんとなく使っているけれど、意味の違いまでは意識していない……という方も多いのではないでしょうか。

たとえば「書式は問いません」と記載された案内文や、「所定の様式に従って提出してください」と指示された書類。

似ているようで実は使い分けがされているのです。

この記事では、「書式」と「様式」の違いを明確にし、それぞれの定義・使用例・言い換え表現などを分かりやすく解説します。

特に、WordやExcelなどでの実務上の使い分け、ビジネス文書における注意点についても丁寧にフォロー。

読み終えた頃には、「書式と様式の違い」が自然と整理され、正しく使いこなせるようになります。

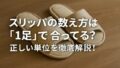

書式と様式の違いとは?まずは意味を正しく理解しよう

「書式」の定義と使用シーン

「書式」とは、文字の大きさやフォント、段落の配置、行間、罫線などの文書の見た目や形式的な整え方を指します。

主にパソコン上で文書を作成する際に使用されることが多く、WordやExcelなどでの設定項目として馴染み深い言葉です。

「様式」の定義と使われ方

「様式」は、書類や文書の内容をどのような形式・構成で記載すべきかというルールや枠組みを意味します。

行政文書や提出書類でよく使われ、「この申請には所定の様式を使用してください」といった形で指定されます。

様式は、内容や構造そのものに関する規定であり、「どこに何を書くべきか」が決まっているフォーマットと考えるとわかりやすいでしょう。

共通点と異なるポイントを一言で整理

共通点は、どちらも「文書の形式」や体裁に関連する用語であるという点です。

ただし、それぞれが指している具体的な対象は大きく異なります。

以下の表に、それぞれの特徴を整理しました。

| 項目 | 書式(しょしき) | 様式(ようしき) |

|---|---|---|

| 意味 | 文書の見た目・装飾・体裁の整え方 | 文書の構成・レイアウト・情報の配置 |

| 対象 | フォント、行間、罫線、余白などの装飾 | 項目の並び順、記載欄、申請様式などの型 |

| 使用場面 | WordやExcelでの書類作成、レイアウト調整 | 行政書類、社内フォーマット、定型文書など |

| 主な役割 | 見た目の整え・可読性の向上 | 情報の統一・正確な提出内容の担保 |

| 自由度 | 自由に変更可能なことが多い | 所定の形式に従う必要がある |

文章で補足すると、「書式」は文書を視覚的に整える技術的・装飾的な設定であり、WordやExcelなどのソフトにおいて頻繁に用いられます。

「書式設定を整える」「フォントや段落を調整する」などの使い方がされ、文書の美しさや読みやすさを重視します。

一方で「様式」は、どこに何を書くべきかといった文書の構成・順序・記載方法などの“型”に当たります。

特に役所の申請書やマニュアル、学校の提出書類などに多く見られ、決められた形式に沿っていないと、受付が拒否されることもあります。

簡潔にまとめると、「書式=文書の装い」「様式=文書の骨格・設計図」と言えるでしょう。

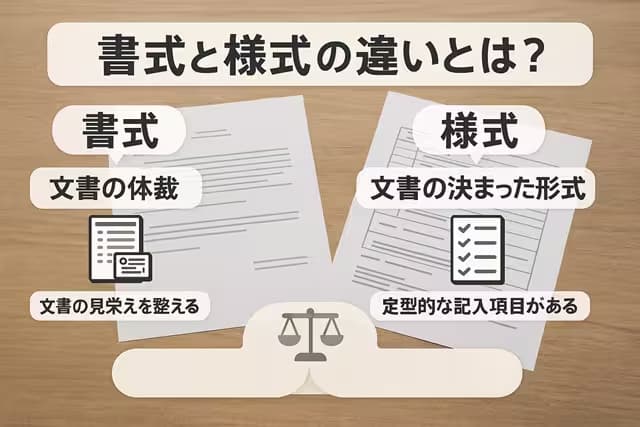

ビジネス文書における「書式」と「様式」の違い

提出書類に見る「様式」の重要性と意味

役所や会社への提出書類において「様式」は、記載欄や枠があらかじめ決められている文書フォーマットを指します。

このような様式は、行政や企業が文書の内容を効率よく処理・分類するために設けている型といえる存在です。

以下に、ビジネス文書でよくある様式の例を整理します。

| 文書の種類 | 使用される様式の例 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 申請書 | 申請様式第1号、第2号など | 記載項目が固定され、記入欄が指定されている |

| 履歴書 | JIS規格の履歴書様式など | 学歴・職歴などの順序が明確に定められている |

| 業務報告書 | 所定の社内報告フォーマット | 日付・報告内容・担当者欄などの統一 |

このような様式を無視して独自にレイアウトを変更した場合、内容が確認しづらくなったり、受理されなかったりする可能性もあります。

ビジネス上の文書では、形式面でのルールを守ることが信頼性にも直結するため、「様式=必ず守るべき型」として理解しておくことが大切です。

「書式は問いません」=自由の裏にある条件とは?

「書式は問いません」という記述がある場合、それはフォントやレイアウト、装飾など見た目に関しては自由であるという意味です。

ただし、ここで注意したいのは、書式の自由が様式の自由とイコールではないということです。

提出方法や記載内容の構成、情報の順序といった「様式」に関するルールは、別途指示がある可能性があるため、軽視してはいけません。

つまり、「書式は自由にしてもいいが、様式の要件は守る必要がある」というメッセージが込められているケースが多く、ビジネス文書ではこの使い分けを正確に読み取るリテラシーが求められます。

Word・Excelなどソフトでの具体的な使い分け

Word・Excelでの書式設定と様式指定の違い

WordやExcelでは、「書式設定」はフォントの種類やサイズ、文字色、罫線、セルの結合、行間の調整など、主に文書の見た目を整える作業を指します。

これにより、文書の視認性や可読性が向上し、相手に与える印象も大きく変わります。

一方で「様式指定」は、文書全体の構成や記載項目の順序、入力すべき内容の種類など、文書の中身や骨組みに関わるルールのことを指します。

以下の表に、Word・Excelの実務における「書式」と「様式」の違いをまとめます。

| 項目 | 書式設定 | 様式指定 |

|---|---|---|

| 概要 | 見た目の調整・デザイン | 文書構成や記載順序のルール |

| 主な操作 | フォント変更、罫線、色設定、セル結合 | 項目の順序指定、定型フォームの使用 |

| 利用例 | セルの書式設定、見出し装飾、行間調整 | 履歴書テンプレート、申請書フォーマット |

| 主な目的 | 可読性・視認性の向上、印象づけ | 情報整理、内容の統一と正確な記入 |

| 自由度 | 比較的高い(自由に変更可能) | 固定されていることが多い(指定の様式あり) |

具体例としては、履歴書テンプレートが挙げられます。

様式としては、氏名、住所、学歴、職歴などの記載順序が決められており、その枠組みに従って情報を記入する必要があります。

そして、その記入された内容の文字サイズやフォント、段落間の余白などを整える作業が書式設定に該当します。

このように、書式と様式は文書作成においてどちらも欠かせない要素であり、役割が異なるため明確に区別して理解することが重要です。

様式が守られていなければ文書そのものが無効になる可能性があり、書式が整っていなければ情報が読みづらく、相手に悪い印象を与えてしまうこともあります。

書式と様式はどちらが優先される?

業務上で重要なのは「様式」が優先されるケースが多いです。

特に公的書類や社内文書では、提出形式があらかじめ定められており、それに従わなければ受理されなかったり、修正・再提出を求められたりすることがあります。

これは、様式が情報の一貫性や正確な処理のために欠かせない要素とされているためです。

その一方で、「書式」も軽視できません。

視認性や印象をよくするためには、文字の大きさやフォント、余白、色使いなどを整える必要があります。

特に、第三者に提出する資料や社外向けの提案書・報告書では、書式が整っているかどうかが信頼感や説得力にも直結します。

迷いやすい用語の整理と言い換え表現

「フォーマット」「フォーム」「テンプレート」との違い

「フォーマット」は広義で使われる言葉で、書式と様式のどちらの意味も内包しています。

もともとは「整える」「形式を整備する」といった意味合いを持ち、コンピュータ関連ではファイル形式や文書レイアウトを指すこともあります。

ビジネス文書では「このフォーマットで提出してください」などと使われ、文書の構造や体裁全体を指す柔軟な用語として活用されています。

「フォーム」は、入力欄が設けられた文書形式のことを指し、特にオンライン申請や問い合わせ画面などで頻繁に見かけます。

定型の入力項目(名前、住所、メールアドレスなど)が並んでおり、ユーザーが情報を記入しやすいよう構造化されたデザインが特徴です。

一方で「テンプレート」は、文書やスライド、表計算などの構造をあらかじめ用意しておくためのひな形です。

WordやExcelで提供される履歴書テンプレートや見積書テンプレートなどが代表的です。

テンプレートを使うことで、何度も同じ構成の文書を再利用できるという利便性があります。

様式と非常に近い概念ですが、「テンプレート=様式ファイル」と考えるのが自然で、どちらも文書の「型」を示します。

| 用語 | 意味・用途の概要 | 主な使用例 |

|---|---|---|

| フォーマット | 書式や様式を含む広義のレイアウト全般 | 提出フォーマット、ファイル形式指定など |

| フォーム | 情報入力用の構造化された書式(主にWebやPDFなど) | お問い合わせフォーム、アンケートなど |

| テンプレート | 再利用を目的とした定型文書や文書のひな形 | 履歴書テンプレート、報告書テンプレートなど |

「様式」のカジュアルな言い換えはある?

「様式」はフォーマルな文書や公的な提出書類で頻繁に使われる専門的な言葉です。

これをカジュアルな表現に言い換えるなら、「型(かた)」「パターン」「テンプレート」といった語が挙げられます。

ただし、ビジネスシーンや行政手続きなどの厳密な文脈では、こうした言い換えが意味のズレや誤解を招く恐れがあるため注意が必要です。

特に、様式という言葉には「公的に定められた書類形式」というニュアンスが含まれているため、安易な言い換えは避け、正式な場面では「様式」をそのまま使用するのが望ましいでしょう。

まとめ

「書式」と「様式」は、どちらも文書の形式に関する言葉ですが、意味は明確に異なります。

「書式」は見た目の体裁や装飾に関する設定、「様式」は構造や記載ルールに関わる内容です。

実務では、まず「様式」に沿った文書を作成し、その後「書式」で整えるという順序が求められることがほとんどです。

また、WordやExcelなどのソフトウェアでも、それぞれの概念が明確に反映されており、理解しておくと業務効率や文書品質の向上に役立ちます。

また、「フォーマット」「テンプレート」「フォーム」といった関連用語との違いも押さえておくことで、より的確な使い分けが可能になります。

文書の作成や提出で迷ったときは、「何を整えるべきか? 見た目か構造か?」という視点で考えると、書式と様式を正しく使い分けられるようになるでしょう。