「普通にしてよ」「それ、普通じゃないよ」と言われて、もやっとした経験はありませんか?

私たちは日常生活で「普通」という言葉を何気なく使いますが、その基準は意外と曖昧。

さらに「常識」とも混同しがちで、「いったい普通って何?誰が決めたの?」という疑問を持ったことがある人も多いでしょう。

本記事では、そんなあなたの疑問に寄り添いながら、「普通」の意味や常識との違い、そしてなぜ私たちは「普通」に縛られてしまうのかを深掘りしていきます。

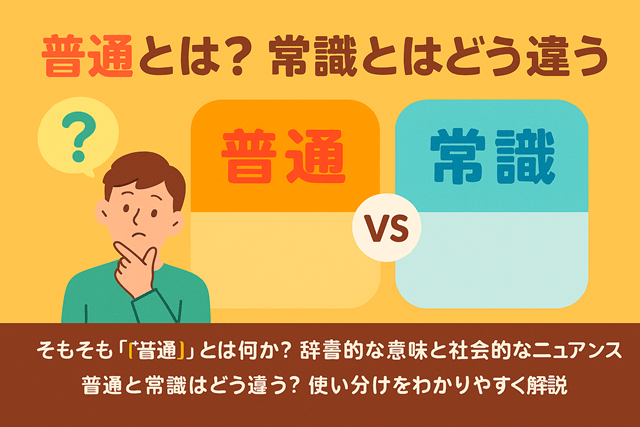

普通とは?常識とはどう違う?

そもそも「普通」とは何か?辞書的な意味と社会的なニュアンス

「普通」とは、辞書的には「特に変わった点がない状態」や「ありふれたこと」と説明されています。

しかし、社会的には「多数派が共有している感覚」や「平均的なもの」というニュアンスも含まれています。

このため、「普通」は場所や時代、コミュニティによって変わる相対的な概念。

つまり、「普通」は絶対的な基準ではなく、環境や人間関係によって常に変動するものなのです。

普通と常識はどう違う?使い分けをわかりやすく解説

「普通」と似た言葉に「常識」がありますが、両者は微妙に異なります。

常識は「社会全体で共通して正しいと認識されている知識やルール」のこと。

一方、普通は「その場での多数派の傾向」を指すことが多いです。

ここで『常識と普通の実例比較』を追加し、さらに具体例を交えます。

常識と普通の実例比較

| ケース | 常識 | 普通 |

|---|---|---|

| 電車内 | 静かにする | マスクを着用する |

| 服装 | 公共の場では肌を露出しすぎない | 夏はTシャツが多い |

| ビジネス | 契約書を交わす | スーツを着る |

この違いを意識すると、他人の意見に振り回されすぎず、自分の立ち位置を冷静に見つめられるようになります。

さらに、常識は時として法律や道徳とも結びついており、違反すれば社会的制裁を受けることがありますが、普通はそこまでの強制力を持たないのが特徴です。

つまり、常識は一定の正しさが伴うのに対して、普通は単なる傾向に過ぎません。

この視点を持つことで、自分が感じる「プレッシャー」の正体を客観的に把握できるようになります。

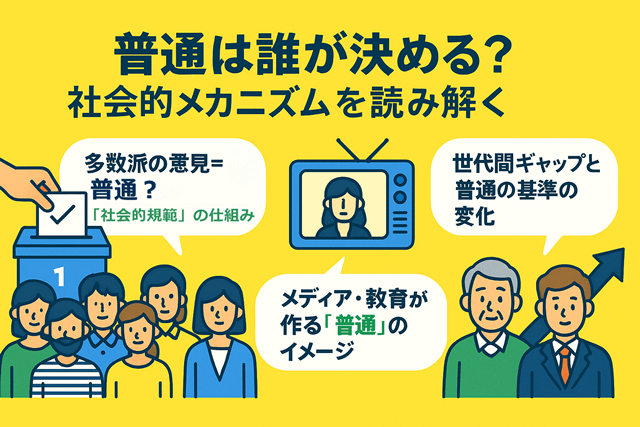

普通は誰が決める?社会的メカニズムを読み解く

多数派の意見=普通?|「社会的規範」の仕組み

「普通」は誰が決めているのか?その答えのひとつは「社会的規範」です。

これは、集団の中で自然と形成される暗黙のルール。

こうした規範は、多数派が安心して生活するための見えないガイドラインとして機能しますが、個人の自由を縛る側面も持っています。

さらに、この規範は多様な文化圏でも共通して見られる特徴があり、国際社会でも「普通」の違いが摩擦を生むことがあります。

特に、移住や留学の際には自分の中の普通と新しい環境の普通が衝突し、カルチャーショックを経験することも多いのです。

社会的規範は柔軟性を持ちながらも、意外と頑固な一面を持っていると言えるでしょう。

メディア・教育が作る「普通」のイメージ

もう一つ大きな影響を与えるのが、メディアや教育です。

テレビやSNSでは「これが理想の生活」「これが成功」といったモデルが繰り返し発信され、知らず知らずのうちに「普通」の基準が刷り込まれていきます。

学校教育もまた、集団行動や規律を重んじるため、一定の「普通」を教え込む場となります。

このように、私たちは幼少期から社会的に普通を学習しているのです。

さらに、メディアは時代とともに「普通」の形を更新し続け、SNSの普及により個人の発信が「普通」づくりに影響を与える場面も増えています。

こうした変化は、固定された価値観が崩れるきっかけにもなり得るのです。

「普通」の基準は高い?人が悩む理由とその心理

普通=平均値ではない?「期待値」のズレが生む誤解

「普通はこれくらいでしょ」と思っていたら、意外とレベルが高かった…そんな経験はありませんか?

これは「普通」が単なる平均値ではなく、「こうあるべき」という期待値と結びついているからです。

特に日本では「きちんとしている人=普通」と見なされがちで、その基準が無意識に引き上げられていることが多いのです。

さらに、就職活動や学校生活など、社会的な場面では「普通」の水準がより高く求められる傾向があり、自己評価と社会的期待のギャップがストレスを生む要因となっています。

こうした“期待値のズレ”は、特に他人と比較しやすい環境で大きな影響を及ぼします。

「普通」と言われると嫌な気持ちになるのはなぜ?

「普通だね」と言われて、なんとなく物足りなさや嫌な気持ちが湧くことはありませんか?

それは、「普通」という言葉が無難や特徴がないといった印象を与えるから。

人は誰でも「自分だけの価値」を認めてもらいたいものなので、「普通」と言われると、アイデンティティが否定されたように感じやすいのです。

さらに、この反応は日本特有の「個性を大事にするべき」という近年の価値観とも関係しており、以前より「普通」に対して敏感になっている側面もあります。

「普通ができない」焦燥感の正体

一方で、「普通ができない」と悩む人もいます。

この場合、多くは「他人と比べすぎている」ことが原因です。

普通を過度に意識することで、自分自身のペースや個性を見失い、焦りや不安を抱えてしまうのです。

さらに、SNSなどで“理想の普通”が可視化されやすくなった現代では、その焦燥感が一層強まっていると言えるでしょう。

自分の「普通」は自分で決める、という意識を持つことが、精神的な安定につながります。

「普通じゃない」は褒め言葉?侮辱?その意味を考える

文脈で変わる「普通じゃない」の評価軸

「普通じゃないね」という一言も、場面によって褒め言葉にも侮辱にもなります。

つまり、「普通じゃない」という評価は、必ず文脈に左右されるものなのです。

また、文化や国ごとにも解釈が異なり、日本では「普通じゃない」が奇抜さを連想させる一方、欧米圏では個性として歓迎されるケースが増えています。

このように、社会背景が評価を大きく変えるのです。

「普通な人」とはどういう人?社会的イメージを解説

「普通な人」というフレーズもまた、シチュエーション次第で異なる意味を持ちます。

一般的には「協調性があり、特に目立たない人」を指すことが多いですが、恋愛や就職などでは「安心感がある」「信頼できる」というプラスの意味合いで使われることもあります。

さらに、マーケティングの分野では「普通な人」は標準的なターゲット層として扱われることが多く、企業の戦略にも影響を与える存在です。

つまり、「普通」は決して一概に悪いものではなく、場面によって価値が変わるラベルだと言えるでしょう。

まとめ

「普通とは誰が決めたのか?」というテーマを深掘りしてきましたが、結論として「普通」は固定されたものではなく、時代や環境、関わる人々によって絶えず変化する相対的な基準です。

社会的規範やメディア、教育など複数の要因が絡み合い、私たちは知らず知らずのうちに「普通」に適応しようとしています。

しかし、それが時に自分を苦しめる原因になることも。

この記事を通じて、「普通」という言葉の背景にある仕組みと心理を知ることで、自分自身の価値観を見直すきっかけになれば幸いです。

あなたが感じている「不安」は、多くの人が同じように抱えているもの。

だからこそ、自分らしい“普通”を見つけていくことが、これからの時代に求められているのです。